– ¿Es Orihuela una ciudad importante? – ¿Qué si lo es?, bajo todos conceptos.

En religión; en nobleza; en historia; en población; en riqueza; en arte; y hasta en belleza. – ¿Qué es un pueblo religioso, dice usted? – En general me atrevo a decir que más que Valencia.

En este punto sólo algunas regiones del norte de España le podrán igualar. Igualar…; que aventajarle… ¡ lo dudo¡.

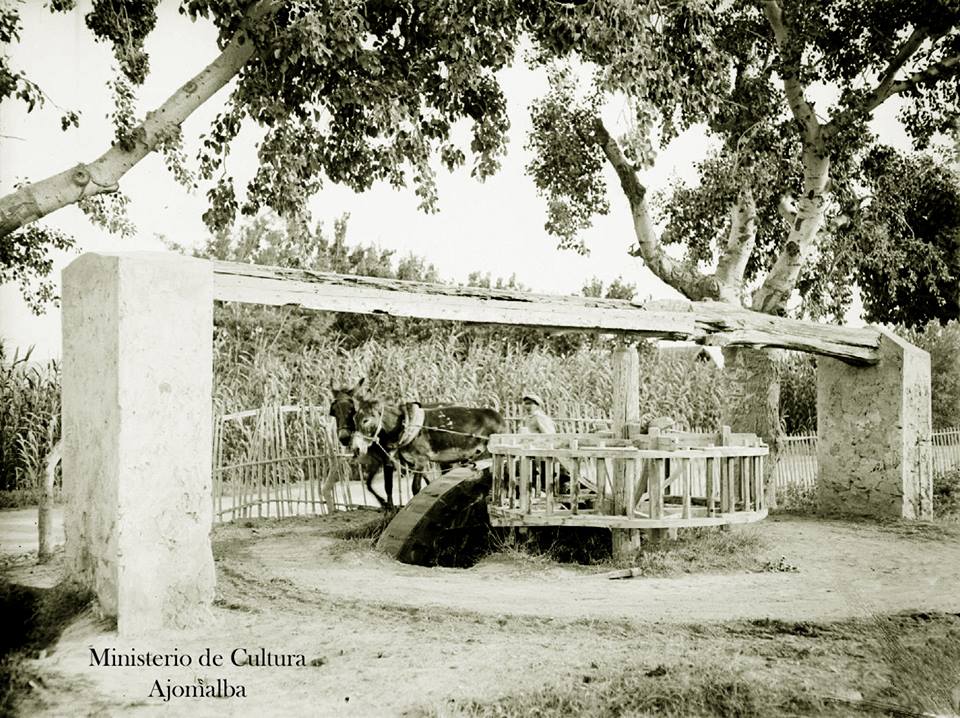

En la huerta de Orihuela las costumbres son aún patriarcales. ¡Que hormigueo de hombres de la huerta a las iglesias de la Ciudad Episcopal en los domingos de Cuaresma ¡

¡Y que comuniones tan nutridas en la mayor parte de los templos¡… Y cuente usted que Orihuela tiene muchos templos. Entre iglesias, ermitas y capillas pasan de veinticinco..

José Sanfeliú, Magistral de Orihuela. Actualidad. Núm. 22, 17 de julio de 1928.

La política oriolana entre las elecciones de 1931 y la victoria del Frente Popular en 1936.

Con sus principios y valores en proceso de cambio, la pasión por la literatura y el sentido del compromiso empujaron al Miguel Hernández a impregnarse de las nuevas corrientes; comenzando a mudar de la mística a la política activa.

Éste era un concepto prácticamente nuevo; pero también el inicio de una singladura arriesgada para quien como él, procedía de un sector social modesto y de unas generaciones que habían pasado la adolescencia bajo la Dictadura de Primo de Rivera.

Ahora, en una ciudad de provincias, comenzaba a moverse en una desconocida política democrática de masas. A Miguel, la mocedad le llegó en 1931, un año fundamental para la historia de España. La fortuna le deparó una excedencia de cupo en lo militar y una primera etiqueta política en su militancia.

Consecuente con su tiempo, el joven poeta de Orihuela se dejó influir por otras compañías alejándose, de momento, del catolicismo activo para explorar nuevos campos.

Y en aquel primer verano republicano, influido por su amigo Augusto Pescador Sarget, fue nombrado presidente fundador de las Juventudes Socialistas locales.

La proclamación de la República.

Según el censo confeccionado el año anterior, Orihuela contaba en 1931 con una población de 38.500 personas; de las que más de 23.000 estaban domiciliadas en sus diferentes partidas rurales.

Con una economía basada en la agricultura en la que estaban fuertemente arraigadas las figuras del arrendatario y el pequeño propietario rural, sin apenas conflictos sindicales, la actividad política se había mantenido muy alejada de las corrientes obreras reivindicativas imperantes a nivel nacional, adormecida en manos de un puñado de terratenientes que además de las tierras, controlaban los sindicatos católicos.

Creados nominalmente a finales del siglo XIX para paliar la vergonzosa situación de explotación y miseria de las clases trabajadoras y prevenir la posible protesta social, habían experimentado un fuerte crecimiento sólo en los años veinte gracias a la coyuntura excepcional creada durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Con una eficaz amalgama de religión y conservadurismo antiliberal, intentaron mantener a raya la expansión de las ideas marxistas que, como un reguero de pólvora, prendían entre los jornaleros.

El progresivo crecimiento de los sindicatos aconfesionales fue desplazando a estás organizaciones católico-agrarias, que con la llegada de la República, pasaron a identificarse plenamente con los sectores políticos más reaccionarios y ultraconservadores, sirviendo posteriormente de base para la formación de la CEDA.

En los distintos comicios celebrados en los años 30, el perfil del votante oriolano, de bajo nivel cultural en la mayoría de los casos, se decantó siempre por los partidos de la derecha contraria al liberalismo político, liderados generalmente por adinerados personajes de prestigio y terratenientes locales.

Con estas premisas, el movimiento republicano a nivel local, tuvo en sus inicios un escaso poder de penetración social en la inmovilista ciudad del Segura.

En Orihuela, los candidatos monárquicos, seguros de su aplastante victoria, apenas se molestaron en desplegar una campaña electoral en condiciones.

Llegado el 12 de abril de 1931, aunque los resultados fueron favorables a la Monarquía, el triunfo de los republicanos en la mayoría de las capitales de provincia, fue interpretado como un rechazo frontal a la institución.

A pesar de la predecible y contundente derrota local de la conjunción republicano-socialista oriolana en las elecciones municipales, la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la República el día 14, alteraron todas las reglas del juego.

Ese día, las sorprendentes noticias que llegaban de Murcia, congregaron a gran número de simpatizantes republicanos en los alrededores de la «Casa del Pueblo».

A media tarde, desde sus balcones, Ricardo García, José Ortiz, José María Sarabia y José Escudero Bernicola pronunciaron enaltecidos discursos interrumpidos por ovaciones y vivas a la Republica.

A las 7 de la tarde, una emotiva manifestación encabezada por una bandera tricolor comprada esa misma mañana en Murcia, a los acordes de La Marsellesa, certificó el incruento cambio de régimen.

Inmediatamente quedó suspendida la constitución del Ayuntamiento monárquico, y un comité escogido de entre los miembros de la conjunción republicano-socialista se posesionó interinamente del Consistorio.

Aquella misma noche, la Comisión Revolucionaria cedió la presidencia al republicano de más edad, para luego entregar la vara provisionalmente a Ricardo García López.

El 23 de abril de 1931 se formó oficialmente la Gestora que, a instancias del Gobierno Civil de la provincia, quedó compuesta por los miembros más destacados de las formaciones aliadas.

La Alcaldía se mantuvo en manos de Ricardo García López (Presidente del Partido Republicano Radical); los síndicos fueron Fernando Plaza Gómez y Eladio Turón Sánchez (del Partido Republicano Radical Socialista): y los tenientes de alcalde, uno por cada distrito, José María Lucas Parra, Pedro Muñoz Méndez y José María Pescetto Román (de los diversos partidos republicanos) y Antonio Cubí Tomé, José Ortiz Juan, Daniel Cases García y Andrés Martínez Jacobo (del Partido Socialista).

En Orihuela, como en otros muchos Ayuntamientos, se repitieron las elecciones del 12 de abril por manifiestas irregularidades denunciadas ante el Gobierno Civil.

El sorprendente desenlace de las elecciones había descolocado a los dos bandos. Los monárquicos no podían creer que, a pesar de su amplia victoria en las urnas (31 concejales electos, justamente los que presentaron), habían perdido todo el poder.

A los republicanos les sucedía lo contrario; ni en sus más optimistas previsiones habían soñado hacerse con el control absoluto del Ayuntamiento.

El sistema escogido para nombrar las gestoras provisionales, tanto en las Diputaciones Provinciales, como en aquellos Ayuntamientos cuyas elecciones se repitieron por presunto fraude, propició que las irregularidades empleadas por los monárquicos en abril, se repitieran en mayo protagonizadas por los nuevos regidores.

Formado el Consistorio exclusivamente por socialistas y republicanos, debía encargarse tan sólo de cuestiones administrativas urgentes.

En la práctica, sin embargo, controlaron en su favor todo el poder municipal organizando actos de propaganda y cambiando los nombres de las calles por significados personajes republicanos, ante la aparente desaparición de los elementos conservadores.

Celebrados los comicios sin la concurrencia de los monárquicos, la Comisión Provisional se reunió el 6 de Junio de 1931 a la 7,30 de la tarde, para constituir el Ayuntamiento compuesto por 33 concejales escogidos equitativamente entre socialistas, republicanos de izquierda y republicanos conservadores.

Durante casi un bienio, un grupo de profesionales liberales y trabajadores cualificados (abogados, impresores, tipógrafos), junto a otros miembros de la clase media, se hicieron con el poder e intentaron acometer un ambicioso proyecto reformista que encontró un fuerte rechazo entre las élites dominantes.

Pero más allá de los problemas externos, los desencuentros entre las diferentes minorías, fueron minando la credibilidad del Consistorio.

Tras deshacerse de los radicales, los socialistas recordaron constantemente al resto de los republicanos que sus votos daban y quitaban la Alcaldía y, en una de estas disputas iniciada entre Antonio Cubí y el alcalde Lucas Parra, salieron a la luz acusaciones de coacciones y apaños en los colegios electorales durante la repetición de los comicios municipales de abril, circunstancia que aprovechó el despechado Ricardo García para convertir la indiscreción en un escándalo a nivel nacional.

Esta polémica, que llegó a los juzgados, se mantuvo de actualidad durante todo el bienio.

Los partidos políticos oriolanos.

Tras años de vacío político impuesto por el directorio militar, a partir de 1930 emergieron multitud de partidos que sufrieron múltiples escisiones y fusiones con periodos de fragmentación y de nuevos reagrupamientos.

Se pueden utilizar diversos criterios para etiquetarlos, siendo el más habitual dividirlos en derechas e izquierdas. Pero no podemos olvidar otros criterios tan importantes como el tipo de régimen político que propugnaban, que permitiría clasificarlos en republicanos y monárquicos.

Entre los partidos que aceptaban la República figuraban los de base obrera y los llamados burgueses. Los monárquicos se dividían a su vez en tradicionalistas y alfonsinos.

Pero no todo era blanco o negro, los dos grandes partidos de masas (la Derecha Regional Valenciana de Luis Lucia, integrada en la CEDA, y el PSOE), se declararon accidentalistas, sin ocultar su voluntad de modificar las reglas del juego cuando llegasen al poder.

Partiendo de los dos bloques que se enfrentaron en las municipales de 1931, el complicado proceso de descomposición y realineamiento, culminó en un solo lustro, en una nueva y total bipolarización en los comicios de 1936.

Los experimentos conservadores habían comenzado en la primavera de 1930, cuando se creó la Unión Monárquica Nacional, partido presidido por un ex-ministro de la Dictadura. Defendía la Monarquía y la obra de Miguel Primo de Rivera mientras criticaban la permisividad de una transición que estaba favoreciendo la multiplicación de organizaciones revolucionarias.

Representado en Orihuela por Eusebio Escolano, estaba integrado por dirigentes primorriveristas y miembros de Unión Patriótica. Al disolverse, la mayoría de sus componentes pasaron a Renovación Española y a otros partidos de extrema derecha como el Partido Nacionalista Español, del doctor Albiñana.

Con la irrenunciable propiedad de la tierra y el discurso religioso como cemento aglutinador, la derecha se presentó ante la católica Orihuela como garante de los antiguos valores pisoteados por el nuevo régimen.

Durante la Segunda República permaneció extremadamente dividida, con una amalgama de partidos con intereses y discursos diferentes. Podemos clasificarlos en tres grupos: derecha republicana, derecha accidentalista y la declaradamente monárquica, dentro de la cual pugnaban, como ya hemos dicho, tradicionalistas y alfonsinos.

Inicialmente, el espacio que representaban estos partidos estaba ocupado en Orihuela por la Comunión Tradicionalista, formación extremista que aglutinaba al Partido Católico Nacional (más conocido como Integrista) y al Partido Católico Tradicionalista, con especial implantación local, que tuvo sus más destacados representantes en Juan Villaescusa y en el médico Ángel García Rogel.

Esta organización fue siempre la más activa y movilizada, con continuos «mítines monstruo», multitudinarias misas y pomposas actividades en las que exhibían a su vistosa milicia denominada requeté.

En 1932 las derechas despertaron de un año sabático. El populista Gil Robles recorrió la provincia abarrotando locales en un paseo triunfal. Los asistentes a sus mítines escuchaban esperanzados los discursos a favor de la Iglesia y en contra de la Reforma Agraria y de los sindicatos.

La Derecha Regional aglutinó a los sectores conservadores de la burguesía agraria valenciana con un claro mensaje católico-social y de regionalismo valenciano.

Curiosamente, a pesar de su escasa implantación en la provincia de Alicante, Orihuela contó con una de sus primeras asociaciones locales, dirigidas por Antonio Balaguer Ruiz y Eusebio Escolano Gonzalvo.

Éste último, a través del partido Acción Nacional (rebautizado como Acción Popular), llegó a ser diputado de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), poderosa organización de carácter interclasista, con ramificaciones en los ámbitos económico, sindical y religioso.

La Derecha Liberal Republicana, partido de antiguos dirigentes monárquicos como Alcalá Zamora, intentó también captar el favor de las clases conservadoras temerosas del efecto revolucionario aceptando el régimen republicano.

En Orihuela estaba representada entre otros, por Federico Linares Pescetto, Francisco Germán Pescetto y Eduardo Almunia Roca de Togores. Toda esta actividad política conservadora quedó paralizada temporalmente por el pronunciamiento militar del general Sanjurjo en agosto de 1932; primer intento serio de frenar las aspiraciones de la joven República.

Pero la ingenua y alocada conspiración conocida como «la Sanjurjada» fue bien resuelta por Azaña, y sólo consiguió reforzar la posición del Gobierno, avivando el adormecido entusiasmo republicano.

Posteriormente se crearon nuevas formaciones: El Partido Republicano Conservador, representado por el incombustible político José Martínez Arenas; Renovación Española, representada en Orihuela por Indalecio Casinello; Partido Agrario Español, representado por Manuel Bonafós.

A regañadientes, se forjaron débiles alianzas de mínimos entre los partidos monárquicos, a los que se acabaron uniendo los radicales de Ricardo García y el republicano independiente Joaquín Chapaprieta, veterano político torrevejense que tuvo su momento de gloria intentando la unión circunstancial de las derechas comarcales.

Estas negociaciones escandalizaron a la derecha católica oriolana que, habiendo vencido claramente en su circunscripción, se resistía a pactar con republicanos masones.

La victoria del bloque antimarxista acalló temporalmente las críticas. Haciendo de tripas corazón para retirar a los candidatos más extremistas e incluyendo a los republicanos, habían logrado derrotar a la izquierda en las urnas.

Pero las maniobras efectuadas por el Partido Radical no fueron asumidas por todos sus militantes, y su organización quedó muy fracturada. A la difícil cohabitación de radicales y cedistas se fue sumando la actitud combativa de socialistas y republicanos de izquierda.

Más allá de la doctrina de cada partido, en el fondo de la rivalidad subyacía un afán de simpatías y odios personales. Resulta curioso revisar las Actas Municipales y estudiar la actitud de algunos dirigentes oriolanos, aliados o competidores, que se zancadilleaban sin pudor, en especial las disputas con Ricardo García en su afán por conseguir la vara de alcalde en el primer bienio y la pugna con Francisco Ros Alifa en el segundo, personalizada en Mazón Torrecillas, radical-socialista expulsado de su partido, con el que tuvo enfrentamientos verbales y físicos.

A partir de 1935 comenzó una nueva tendencia en las filas derechistas de la comarca. Hasta entonces, la Comunión Tradicionalista había monopolizado el espacio ultraderechista y antirrepublicano aglutinando en sus filas a tradicionalistas, integristas, upetistas y alfonsinos conversos.

El requeté era sin duda la milicia más atractiva por cantidad y preparación. Pero apareció Falange Española, partido liderado por el hijo del Dictador al que se fusionaron las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, y comenzó a recibir un goteo de afiliados que buscaban un partido moderno, con una doctrina cercana a los triunfantes dictadores europeos y muy alejada del añejo carlismo.

El 22 de julio, protegido por la Guardia Civil y por las Fuerzas de Asalto, José Antonio Primo de Rivera celebró un mitin en el cine Imperial de Callosa de Segura.

Su semilla cayó en tierra fértil y numerosos jóvenes de las zonas rurales de la Vega Baja decidieron enfundarse la camisa azul bajo el liderazgo local asumido por Antonio Piniés, barón de La Linde.

En el caso de las izquierdas, aunque todos los grupos que apoyaban la República compartían valores irrenunciables como democracia parlamentaria, laicismo y reforma de la educación como herramienta de mejora social, las diversas sensibilidades hicieron imposible articular un programa consensuado.

Así pues, alcanzado su objetivo primordial, derribar a Alfonso XIII, el Frente Antimonárquico se fue diluyendo, reforzando el compromiso entre socialistas, radicales socialistas y Acción Republicana, mientras desplazaban a los radicales de Ricardo García, que llegó a calificar al Ayuntamiento oriolano de «faccioso».

Este añejo republicano abandonó el Consistorio dedicándose a reorganizar su partido, a través del cual editaría el semanario «El Radical», en el que a imagen y semejanza de su idolatrado líder nacional fustigó por igual a monárquicos, revolucionarios y nacionalistas periféricos de izquierda, a los que tildaba de separatistas.

Alejandro Lerroux, que al proclamarse la República formó parte del Gobierno provisional, pasó a la oposición antes de finalizar el año 1931. La estrategia centrista de los radicales, con bandazos a izquierda y derecha a la caza del voto moderado, le procuró un gran resultado en los comicios generales de 1933, pero a costa de forzados guiños a la derecha de Gil Robles.

Estos pactos devolvieron a don Ricardo a la Alcaldía de Orihuela y llevaron a don Alejandro a la Presidencia del Gobierno. Y es que, a pesar de referirnos a la política en el ámbito local, las alianzas, escisiones y rupturas en los partidos oriolanos, son extrapolables en la mayoría de los casos al resto de España, ya que las organizaciones y partidos locales seguían directrices de carácter nacional.

La izquierda republicana estuvo muy fraccionada en el primer bienio. El grupo que más destacó fue el Partido Radical Socialista, liderado en Orihuela por José Escudero Bernicola. Fruto de una escisión de los radicales, postulaba la unión entre socialismo y república con un programa liberal muy avanzado, válido para intelectuales y obreros.

Además de Escudero, nombrado gobernador en 1931, componían el Comité Local: José Ortiz Juan, Pedro Muñoz Méndez, Eladio Turón Sánchez, Francisco Oltra Pérez, Luis Carrió Pastor y David Galindo Martínez.

Los militantes de Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, procedían principalmente de las clases medias, experimentando un crecimiento lento y constante en todo el territorio nacional.

En 1934, con la fundación de Izquierda Republicana, esta formación acabó por reunir a todo el sector progresista del republicanismo. En Orihuela, estaba representado por el abogado José María Lucas Parra, que gracias a los acuerdos con los socialistas, arrebató la Alcaldía a Ricardo García en el verano de 1931.

Los republicanos de izquierda comenzaban a reagruparse tras un complicado proceso de escisiones.

También en 1934, David Galindo Martínez pasó a liderar otra nueva formación llamada Unión Republicana, en la que confluyeron los más progresistas de Partido Republicano Radical y los más conservadores del Partido Republicano Radical Socialista.

Galindo alcanzó la Alcaldía en junio de 1931, siempre con el apoyo del grupo socialista que también seguía la estrategia del partido a nivel nacional, cediendo la representación del poder a los partidos republicanos.

Los socialistas eran la formación más sólida al caer la Dictadura. Bajo este régimen, el PSOE y la UGT fueron tolerados y fortalecidos, consolidando su estructura al margen de las demás fuerzas políticas que llegaron a acusarles de colaboracionismo con Primo de Rivera.

Mientras que para el resto de los grupos opositores, la caída del directorio militar fue el pistoletazo de salida para reagruparse y definirse, el Partido Socialista estaba muy consolidado en todo el territorio nacional, de ahí su resistencia inicial a aliarse con los republicanos burgueses.

La «Casa del Pueblo» oriolana, instalada durante la Dictadura, se convirtió en el centro neurálgico de política local desplazando a la añeja Casa de la Democracia, presidida por el republicano radical Ricardo García en 1924.

El grupo socialista oriolano, junto al sindicato Unión General de Trabajadores, contaba en sus filas con Daniel Cases García (Presidente), Rafael Gas, Vicente Ibáñez, Antonio Cubí Tomé, Isidoro Sánchez Mora, Antonio Esquiva, Pedro Martínez Vegara, Manuel Bas y José Alonso Egio.

El resto de las formaciones de izquierda no estuvieron representadas en Orihuela durante la Segunda República. Grupos como el Partido Comunista o la CNT, no aparecieron hasta 1936.

Evolución política

La Vega Baja fue, durante la Segunda República, un hervidero político condicionado por la permanente confrontación entre ricos propietarios y una masa obrera que dependía del «jornal de la huerta».

Las promesas de la República provocaron una gran politización de estas clases trabajadoras rurales, multiplicando su afiliación a los partidos y sindicatos obreros, especialmente a la hegemónica UGT y a sus Casas del Pueblo.

Frente al sistema agrario establecido, con una estructura de propiedad que condenaba a la miseria al numeroso colectivo de jornaleros agrícolas, apareció la promesa del sindicalismo reivindicativo y de una auténtica Ley de Reforma Agraria, a cuyas directrices se resistía la patronal.

La burocracia empantanó cualquier proyecto y los rumores o falsos mitos se extendieron rápidamente entre los pequeños propietarios y muchos arrendatarios, quienes a veces no estaban muy alejados de las circunstancias de los jornaleros, pero temblaban al oír hablar de expropiación de tierras.

La izquierda obrerista, como en otras zonas del regadío valenciano, tropezó aquí con la oposición de un complejo bloque social.

En el primer bienio, con un Ayuntamiento de izquierdas, se plantearon grandes proyectos sin llegar nunca a consumarse, proyectos de transformación económica y social que habían causado muchas ilusiones entre los obreros del campo. Suspendido el Ayuntamiento progresista, le llegó el turno a Ricardo García; y su gestora radical-cedista poco pudo deshacer.

En la huerta, el salto hacia atrás no fue sencillo. Los jornaleros se aferraron al sistema de turno riguroso de empleo, controlado desde las Casas del Pueblo, mientras los propietarios volvían a contratar a los que siempre habían trabajado en sus fincas, rechazando a todo el que se hubiese relacionado con sindicatos obreros.

Este forcejeo derivó en situaciones de fuerza y grupos de falangistas comenzaron a reunirse clandestinamente para perpetrar acciones violentas, a veces de carácter defensivo, otras de pura provocación y amedrentamiento.

La ideología combativa y revolucionaria que había separado a los partidos obreros de los burgueses acabó superándose cuando, bajo la amenaza que procedía de la Alemania de Hitler, su colaboración se hizo necesaria en las elecciones generales de 1936.

El éxito en la provincia fue tal, que no hizo falta ni segunda vuelta, la victoria del Frente Popular fue aplastante y la candidatura fue elegida en su totalidad.

La lista total quedó compuesta por cuatro diputados socialistas, tres de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, dos de la CEDA (entre ellos Eusebio Escolano) y un centrista independiente. Inmediatamente, el gobernador civil repuso al Ayuntamiento suspendido.

Para republicanos y socialistas, los comicios de febrero de 1936 supusieron una especie de reválida que les permitió retomar con orgullo la labor emprendida en el primer Bienio, achacando su destitución a «manejos caciquiles».

En las manifestaciones de los portavoces municipales quedó reflejada la disposición de los tres grupos mayoritarios ante la nueva etapa que comenzaba.

David Galindo recomendó a sus compañeros alegría, cordura y sensatez en sus conductas. José María Lucas recomendó a los suyos cordura y serenidad; pero Antonio Cubí dijo sentirse con más autoridad que nunca y en nombre de su minoría, condicionó la colaboración leal con los republicanos al cumplimiento del pacto acordado.

Mientras Izquierda Republicana y Unión Republicana pedían mesura y contención, los socialistas se mostraron dispuestos a cumplir escrupulosamente los postulados del Frente Popular.

En sesión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de 1936, el sastre Francisco Oltra Pérez, miembro de Izquierda Republicana, se hizo con la Alcaldía según lo pactado, por 22 votos a favor y dos papeletas en blanco.

Oltra tomó posesión inmediatamente y se procedió a escoger las dos Tenencias de Alcaldía que estaban vacantes, recayendo por unanimidad en el ex alcalde David Galindo, de Unión Republicana y en el socialista Amado Granell.

Al igual que en el Gobierno de la Nación, la representación del poder quedaba en manos de los republicanos y los socialistas se mantenían en segundo plano, recordando al flamante alcalde que debía su cargo a la minoría socialista que había secundado la iniciativa del Frente Popular con la disciplina que les caracterizaba, pero a cambio le exigían «dar vigor a la República».

La victoria del Frente Popular y el aumento del desempleo rural motivado por la crisis agrícola hizo aflorar toda la conflictividad latente, reactivando espectacularmente la afiliación obrera en la huerta en una nueva etapa de gran dinamismo político.

Cualquier decisión que adoptase el Gobierno en materia de reforma agraria era recibida como una amenaza por los propietarios y tachada de insuficiente por las organizaciones obreras.

Sin otro medio de información que la recibida a través de su agrupación política, sus dirigentes difundían y magnificaban a la medida de sus intereses las medidas gubernamentales y sobre todo, los sucesos de orden público, exacerbando a una población inculta y fácilmente manipulable.

En esta tesitura, el discurso violento y la confrontación física en defensa de las ideas fueron utilizados de manera general.

Los derechistas tenían que parar a toda costa lo que veían como una revolución y, poco a poco, el miedo se fue apoderando de la huerta tejiendo un bucle sangriento de represalias y contrarrepresalias.

Los partidos moderados en ambos bandos habían fracasado. Todo quedó en manos de tradicionalistas, falangistas y el ala más radical del socialismo, liderada por Largo Caballero, a la que se unieron comunistas y anarquistas, grupos dotados de milicias armadas y entrenadas para la confrontación física.

La conspiración militar estaba en marcha y la Guerra Civil se esbozaba como una posibilidad creciente…..

Antonio José Mazón Albarracín (Ajomalba).

Publicado en el catálogo de la exposición «La Orihuela de Miguel Hernández. 1910-1942» .