Introducción.

La línea de «Ferro Carril» Madrid-Alicante, establecida en 1858, fue un hito histórico que supuso un enorme impulso para la economía de la ciudad levantina.

El tren había llegado a Alicante para convertir su puerto en el de la capital de España.

La América. Crónica hispano-americana. 8 de enero 1858: el 30 del pasado diciembre fue un día de júbilo para la ciudad de Alicante. Un despacho telegráfico recibido la víspera anunció a los habitantes de aquella capital que la colocación de los raíles estaba terminada en toda la sección de Alicante a Almansa.

Esta fausta noticia fue acogida por la población entera con las más ostensibles muestras de entusiasmo. Las campanas se echaron al vuelto inmediatamente, y las músicas de la ciudad recorrieron las calles de la población sembrando el alborozo en aquellos habitantes.

Todo el mundo comprende la importancia que va a dar a la ciudad y provincia de Alicante esta nueva vía de comunicación.

La línea entera se abrirá este mes al servicio público, y entonces Madrid solo distará algunas breves horas de Alicante, cuyo excelente puerto será por mucho tiempo el de la capital.

El Correo de Ultramar. Año 1858: Compañía del ferro-carril de Alicante a Almansa. Terminada esta última sección en diciembre de 1857, se recorrió el día 3 de enero de 1858; y en marzo del mismo año quedó abierta al público la circulación de la vía desde Madrid a Alicante, unidos estos dos puntos por una línea férrea de 455 kilómetros de longitud.

La inauguración de esta hermosa línea tuvo lugar en Alicante el 25 de mayo del modo más solemne.

La reina Isabel, acompañada de S. M. el rey y de la real familia, presidió tan bella ceremonia. En ese instante solemne y grave el estampido del cañón anunció la llegada del tren real.

Poco después tuvo lugar la ansiada ceremonia. Tres locomotoras marchando paralelamente, como movidas las tres por el mismo espíritu, como obedeciendo a una misma inteligencia las tres, se adelantaron majestuosamente ante las gradas del altar y allí recibieron la bendición del sacerdote.

Inaugurada la estación de Alicante, Orihuela no podía dejar escapar la oportunidad que ofrecía este novedoso medio de transporte.

En el artículo «El Ferrocarril y su papel en el desarrollo de la comarca de la Vega Baja» Pilar Ávila Roca de Togores ofrece un poco de luz sobre los diferentes proyectos para extender ese carril de progreso hasta la ciudad de Orihuela anteriores al año 1884.

Pinchando sobre la siguiente imagen se puede descargar dicho trabajo.

Yo me voy a centrar en la década de 1880, cuando la «Unión Agrícola Orcelitana», en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, tomó las riendas del proyecto en Orihuela.

Esta sociedad, formada en 1878, estaba compuesta por un grupo de terratenientes oriolanos cuyo principal objetivo era favorecer y modernizar la agricultura local.

El Segura. 8 de febrero 1878: LA UNION AGRICOLA. Orihuela, nuestra ciudad querida, está de enhorabuena. Por fin todos sus hijos, convencidos de que nuestra verdadera riqueza y bienestar está en la agricultura se reúnen en una sola aspiración tan generosa como honrada.

Sin distinción de matices políticos, prescindiendo noblemente de pasadas diferencias vuelven por lo que son y por su patria, formando La Unión Agrícola Orcelitana, poderoso centro que atienda sus verdaderos intereses, que impulse los adelantos del país y abra ancho campo donde pueda desenvolverse la acción individual apoyada por la colectiva.

Todo por Orihuela y para Orihuela, este es hoy este debe ser siempre el grito de sus nobles hijos.

El ferrocarril era el medio de transporte más rápido y barato; la herramienta imprescindible para la exportación de los productos de la huerta y el campo.

La llegada del tren no sólo dinamizó la economía de Orihuela; modificó la propia estructura de la ciudad desplazándola hacia el sur.

Hasta el último cuarto del siglo XIX, el arrabal de San Agustín de Orihuela finalizaba en una alameda que llamaban la vieja o del vacuno, por instalarse en ella el mercado de animales. Se corresponde en la actualidad con la Avenida España.

La última línea edificada la formaban las traseras pertenecientes a las casas de la calle de la Acequia.

A mediados de dicha centuria, en el plano de Coello solo aparecían dicha alameda, el huerto del marqués de las Hormazas, el convento de San Sebastián, la alameda del Chorro y el desamortizado ex convento de San Gregorio. Dos edificios reseñables y, más allá, sólo huertos salpicados con alguna casa rural.

La llegada del «Ferro Carril» a Orihuela. 1883.

El año 1883 fue trascendental para el desarrollo de la ciudad de Orihuela. En enero unieron fuerzas el Ayuntamiento y la sociedad Unión Agrícola Orcelitana.

Ayuntamiento de Orihuela. Sesión ordinaria del 11 de enero de 1883: Se dio cuenta de un oficio de la sociedad Unión Agrícola de esta ciudad de 4 de los corrientes participando que, en junta del día dos del actual acordó practicar cuantas gestiones fueran precisas para obtener la variación del trazado del Ferro Carril de Murcia a Alicante en el ramal de Torrevieja

A cuyo efecto eligió de su seno una comisión que previamente de acuerdo, y bajo la dirección de este Excmo. Ayuntamiento con la que se dignara nombrar, hicieran dichas gestiones.

Y se acordó nombrar en comisión al Sr. presidente y teniente alcalde D. Manuel Cevallos.

Antes de terminar el mes estaban expropiando tierras en Redován para la construcción del ferrocarril junto al hijo del marqués de Casa Loring.

El Graduador. Alicante. 30 de enero 1883: Copiamos con sumo gusto la siguiente noticia que encontramos en «La Voz de Orihuela», recibida ayer: «Cuando va a entrar en prensa nuestro Semanario se nos dice que acaba de llegar del vecino pueblo de Redován el Sr. D. Jorge Loring, ingeniero de caminos, hijo del Excelentísimo Sr. Marqués de este apellido, acompañado de los Sres. D. Pedro Ramón Mesples, D. Francisco Ballesteros, D. Julián de Torres, D. José María López y D. Enrique Tormo.

Según nos han manifestado los que han acompañado al Sr. Loring, seis horas han bastado para que se expropiaran todos los terrenos que comprende el término de Redován, y por los que ha de atravesar nuestro anhelado ferro carril.

Cumple a nuestro deber felicitar por tan buen éxito al vecindario, autoridades y personas influyentes de aquel pueblo, por haber ayudado a tan patriótico objeto.

Pretendían variar el trazado original del ramal de Torrevieja para que el ansiado ferrocarril llegase a Orihuela. El asunto interesaba también a la vecina Murcia y allí acudieron buscando la «influencia» de sus diputados y senadores.

El Diario de Murcia. 15 febrero 1883: Ayer llegó a esta ciudad una respetable comisión de Orihuela, representante del Círculo agrícola orcelitano. Hemos tenido ocasión de hablar con estos señores, a quienes, aunque no sean ni aun comprovincianos, bien podemos llamar paisanos nuestros, pues Orihuela y Murcia son casi una misma ciudad, por su suelo, por su cielo, por su manera esencial de ser, y por todos sus intereses.

El objeto de esta visita es interesarnos a nosotros en un asunto de mutua utilidad. Se trata del ferro-carril de Murcia a Alicante, y especialmente del trazado desde Murcia a Torrevieja. Quieren los oriolanos pedir una variación que tiene las siguientes ventajas:

1. Favorecer a pueblos de mayor vecindario. 2. Atender y facilitar la exportación de mayor riqueza. 3. Disminuir la distancia.

Murcia está interesada en esta variación, no solo por los intereses de su vega que se confunden con los de Orihuela, sino por los de la capital, por cuanto con la variación que se solicita tenemos un puerto, el de Torrevieja, mucho más cerca que el de Cartagena, y especial para el comercio.

Dicha comisión oriolana tiene orilladas todas las dificultades que pudiéramos llamar pecuniarias; porque, representando a la casi totalidad de los propietarios de Orihuela, y estando estos dispuestos a indemnizar a la empresa constructora si fuera necesario; lo que piden de nosotros únicamente, es ayuda moral, que le prestemos nuestra influencia, la influencia de nuestros diputados y senadores, para conseguir en las esferas oficiales la realización de su patriótico deseo.

Pocos días después de la visita, el Ayuntamiento de Murcia apoyaba el proyecto de cooperación por unanimidad y nombraba una comisión municipal.

El Diario de Murcia. 18 de febrero 1883: Invitados particularmente los concejales para que el acuerdo que se tomase respecto del ferro-carril de Orihuela, tuviera la sanción de la mayoría del ayuntamiento, se reunió anteayer éste en número considerable.

Unánimemente fue aceptado el pensamiento de cooperar a la variación del trazado del ferro-carril a Torrevieja; y para que gestione a nombre de este municipio y en unión de los de Orihuela, se nombró en comisión a los señores Marín Baldo, Piqueras, García Alix y Marín Samaniego.

Para finales de febrero el proyecto era ya una realidad y se comunicó oficialmente el inicio de las obras que quedaron inauguradas el domingo 4 de marzo.

Ayuntamiento de Orihuela. Sesión del 1 de marzo de 1883: Se dio cuenta de la comunicación que dirige a este Municipio el Sr. Loring, representante de las obras del ferro-carril de Murcia a Alicante, participando su inmediato principio.

Y se acordó que, con tan plausible motivo, se invite al acto al Ilmo. Prelado que ha de colocar la primera piedra; y a todas las corporaciones para las cuatro de la tarde del domingo próximo (4 de marzo) debiéndose reunir las comisiones en estas Casas Consistoriales a las tres y media para acompañar al Sr. Obispo desde su palacio.

La Paz. Murcia. 3 de marzo 1883: Mañana 4 del actual es el día señalado para verificar la inauguración del ferrocarril de Alicante a Murcia, en Orihuela. Tendrá lugar a las cuatro de la tarde en una casilla de guarda aguja próxima al camino de Hurchillo.

El Constitucional. 8 de marzo 1883: En medio del mayor regocijo se inauguró el domingo último en Orihuela la construcción del ferrocarril de Alicante a Murcia. Las autoridades y el clero concurrieron al acto.

Pero la estación que estaban construyendo quedaba lejos del centro y carecía de caminos adecuados.

Entre la ciudad y el ferrocarril se interponían tres tahúllas y media del «huerto de San Gregorio» o «de Tamames» y otras nueve tahúllas y media pertenecientes al marqués de Serdañolas.

El Ayuntamiento delegó en Salvador Lacy Pascual de Bonanza para que, desde Madrid, procediese al ajuste y adquisición de ambas fincas.

Sesión municipal. Orihuela, 23 de mayo 1883: Se Manifestó que dada la necesidad de construir una vía que ponga en comunicación la localidad con la estación de Ferro Carril, cuyas obras se están realizando.

Se hace indispensable para un servicio de tanta utilidad, la adquisición de los terrenos que ha de atravesar dicha vía, las propiedades de los Sres. Duque de Tamames y Marqués de las Serdañolas, hoy de Boil y al efecto habíanse practicado varias gestiones por conducto de sus respectivos apoderados en esta ciudad.

Mas como quiera que en la actualidad se haya accidentalmente en Madrid Don Salvador Laci Pascual de Bonanza, persona de toda confianza y garantía para el municipio y que además de sus conocimientos prácticos reúne el noble deseo de prestar un apoyo y cooperación para la prosperidad y engrandecimiento de este país.

Dicho señor podía llevar con sus celosas gestiones a feliz término el asunto, y la corporación teniendo en consideración que el medio propuesto por el Sr. Presidente es el más fácil para hallar la solución que se desea, por unanimidad acordó autorizar al expresado Sr. Laci para que desde luego proceda al ajuste y adquisición de los terrenos denominados huerto de San Gregorio, propiedad del Exmo. Señor Duque de Tamames.

Y del Señor Marqués de Serdañola las nueve tahúllas que radican en el Partido de Urchillo y sitio de la Alameda, por la totalidad de ambas fincas a fin de evitar a sus dueños los perjuicios que en otro caso podrían arrogárseles con solo adquirir la parte necesaria para la construcción de la expresada vía.

El 1 de julio de 1883 tomó posesión de la Alcaldía el próspero farmacéutico y terrateniente Francisco Ballesteros Villanueva. Desde 1882 Ballesteros era diputado provincial apadrinado por Ruiz Capdepón. Había sido secretario de la Unión Agrícola y miembro de la comisión que impulsó la llegada del ferrocarril.

Para la nueva corporación que presidía no era suficiente unir la población con el ferrocarril de cualquier manera. Para sacar todo el partido al tren proyectaron una avenida de 890 metros que llegaría hasta el corazón comercial oriolano; es decir, a los Hostales.

Allí se hallaban establecidos el casino, los bancos, las fondas y las posadas. Y en invierno, la zona albergaba los célebres y concurridísimos mercados semanales.

Ayuntamiento de Orihuela. Sesión del 23 de agosto de 1883: La comisión nombrada por el Excelentísimo Ayuntamiento para estudiar, auxiliada del maestro de obras D. Manuel García, y formar un programa sobre la calle proyectada desde la de los Hostales de esta ciudad a la Estación de la vía férrea…

Sin la cual el acceso a la estación y consiguiente enlace con el mundo entero, sería siempre penoso y en ocasiones imposible…

El proyecto hace arrancar la nueva calle de la de los Hostales, que es el punto céntrico de la contratación y movimiento de la ciudad por hallarse en aquella establecidos el casino, sociedad agrícola, bancos de socorros, las fondas y posadas y ser además en unión con la calle del puente nuevo donde se verifican en invierno los célebres y concurridísimos mercados semanales de Orihuela…

Si no se trazaba un nuevo acceso a la estación sólo podrían utilizar el camino rural de Hurchillo, estrecho y con un enorme rodeo, molesto para los viajeros y aún más para las mercancías que habrían de ser acarreadas con dificultad.

Ayuntamiento de Orihuela. Sesión del 23 de agosto de 1883: La comunicación directa de la calle Calderón de la Barca con la estación solo puede hacerse cortando la finca titulada de Tamames, atravesando la alameda y la finca de la sociedad agrícola, verdaderas barreras que se interponen entre la ciudad y la estación.

A donde si no llega a construirse la calle proyectada, solo podría irse por el camino rural de Urchillo, que en muchos puntos solo tiene tres metros de anchura, y que impondría enormes rodeos a los vecinos de Orihuela…

La calle proyectada tiene, desde su arranque en la de los Hostales hasta llegar a la Estación, 890 metros de extensión, siendo rústicas dos de las fincas que precisa ocupar, y otra de ellas urbana.

El ambicioso proyecto incluía la compra de las fincas antes citadas, la construcción de un nuevo puente y la reurbanización de las calles de Calderón y Loazes; importando 116.900 pesetas.

La financiación no podía salir de las vacías arcas municipales que angustiosamente pagaban los gastos ordinarios. Así pues, tiraron de los fondos de propios disponibles por importe de 102.963 pesetas.

El déficit de menos de 14.000 pesetas se cubriría con la venta de la parte sobrante de las fincas expropiadas y recalificadas, que alcanzarían bastante valor dada la carencia de casas en la población.

Todo quedó aprobado, nombrando al arquitecto provincial José Ramón Mas para la formación de planos y presupuestos.

El último escollo era conseguir acceso a dichas fincas, requisito indispensable para que el Ministerio les concediera la autorización de fondos.

El Diario de Murcia. 19 de septiembre de 1883: Dice «La voz de Orihuela»: El lunes próximo empezarán las obras de la verdadera estación de Orihuela, a 440 metros de la Alameda y en terreno que fue de Dª. Consuelo Miranda. En dicho punto se encuentran ya hechas las excavaciones y andenes para el edificio y 400 carros de piedra, 10 metros de cal, 50 de arena, y algunos de los 100 metros cúbicos que necesitan de sillería, de las tres canteras que a la vez tiene cortando piedra el activo contratista Sr. Mesples, para su sólida y pronta construcción.

La Paz de Murcia. 30 de septiembre 1883: De un momento a otro deben comenzar con gran actividad en Orihuela las obras de la estación del ferro carril de Alicante a Murcia, y su emplazamiento será a unos 440 metros de distancia de la Alameda. El arribo de material para esta línea que tanto ha de favorecer aquellas hermosas vegas del Segura, continúa sin interrupción a los puertos más cercanos, y es de creer que en el primer tercio del año entrante se dará por completamente concluida, y a la circulación de mercancías y de viajeros, el ramal de Torrevieja.

1884. Inauguración de la línea Alicante-Murcia.

En febrero de 1884 la Sociedad Unión Agrícola cedió la servidumbre temporal a través de su propiedad, ubicada en la alameda. Pero problemas políticos complicaron la puesta en marcha del proyecto.

El 14 de ese mismo mes de febrero, el Gobernador Civil suspendía fulminantemente al ayuntamiento fusionista durante cincuenta días. Estaban acusados de desobediencia y abandono de sus obligaciones por no pagar a los maestros municipales, una deuda que procedía de anteriores administraciones.

El eco de la provincia. Diario Conservador Liberal. 14 de febrero 1884: El digno Gobernador de la provincia señor López Guijarro, mirando por el exacto cumplimiento de la Ley y mejor servicio, ha suspendido al ayuntamiento fusionista de Orihuela que debe a los profesores de primera enseñanza la enorme suma de 37.000 y pico de pesetas…

Ha suspendido al ayuntamiento, reemplazándole por el que presidia nuestro respetable correligionario don Matías Rebagliato. Los hombres del partido conservador liberal que van a constituir el nuevo municipio de Orihuela, estamos seguros de que harán administración llenando así los deseos de la primera autoridad de la provincia.

El sistema de turnos de la Restauración tenía estás particularidades. En realidad sólo era una excusa para hacer efectiva la llegada de los conservadores de Canovas del Castillo al poder.

Se nombró un consistorio interino bajo la vara del conservador Matías Rebagliato Sorzano. Dicho consistorio se mantuvo hasta que de nuevo cambió el Gobierno en Madrid. La construcción del «ferro-carril» siguió adelante.

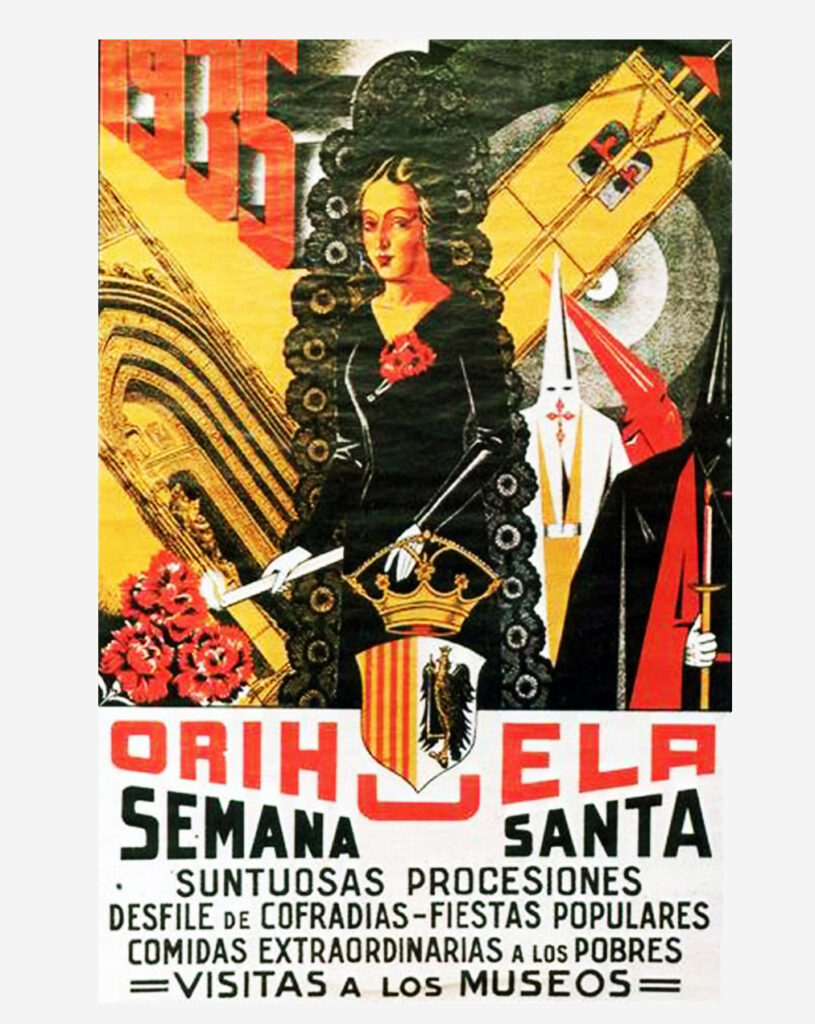

El 11 de mayo se inauguraba la nueva línea con la asistencia del presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

La Correspondencia de España. 10 de mayo 1884: Orihuela. Renace la animación y entusiasmo para celebrar la inauguración de nuestra vía férrea en esta estación y la llegada del Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo y demás que constituyen la comitiva de esa corte y de nuestras vecinas capitales.

Son varias las tribunas que se establecen, contiguas a la estación, se adornan con mucho gusto y brillantez y se espera se distinguirá la de la sociedad Unión Agrícola.

Todo el trayecto propiedad de la vía está engalanado, y produce un golpe de vista encantador. Se observa ya hoy gran movimiento del vecindario por este acontecimiento, y son muchos los forasteros que llegan, esperándose gran concurrencia.

También acudió el obispo Guisasola, quien bendijo las locomotoras y hasta los carruajes que recorrieron la población jaleados por la multitud.

La Correspondencia de España. 11 mayo 1884: Orihuela. A la inauguración del ferro-carril ha acudido un gentío inmenso. Grandes aclamaciones a Cánovas y a la comitiva. La bendición de las máquinas se ha hecho por el señor obispo de la diócesis, con asistencia del cabildo y en medio del mayor entusiasmo.

Las tribunas ofrecían un golpe de vista soberbio, cuajadas de bellas y elegantes damas. La de labradoras ostentaba profusión de flores y frutas, que fueron ofrecidas al presidente del Consejo de ministros.

Al almuerzo ofrecido al Sr. Cánovas en el colegio de jesuitas, asistirán 250 personas. Verificada la inauguración del ramal de Torrevieja, seguirá el tren hasta Alicante.

Cánovas del Castillo fue nombrado hijo adoptivo de Orihuela y presidente de honor de la «Unión Agrícola».

El Constitucional. 14 de mayo de 1884: INAUGURACION DEL FERRO-CARRIL DE ALICANTE A MURCIA. Después de la recepción que tuvo efecto en el palacio episcopal de Orihuela, el Sr. Cánovas del Castillo se dirigió al Colegio de Santo Domingo, acompañándole las Autoridades superiores y otras personas de distinción.

El jefe del Gobierno fue recibido por los PP. de la Compañía de Jesús que ocupan aquel edificio, e introducido en un espacioso salón del mismo. Allí oyó una preciosa Oda a la patria, que fue leída con buena entonación por uno de los distinguidos jóvenes que asisten a las aulas del Colegio de los jesuitas.

Terminada la lectura de esta composición poética, que fue oída con interés, el Sr. Cánovas del Castillo pasó a un grandioso claustro, donde debía efectuarse el banquete, dispuesto por la compañía de los ferrocarriles andaluces, para obsequiar a las respetables personas previamente invitadas.

Cuatro días después de la citada inauguración, se acordó denominar al paseo, aún en construcción, como del marqués de Casa Loring, en honor a Jorge Enrique Loring Oyarzábal, fundador de la compañía de ferrocarriles andaluces que había establecido la línea Murcia-Alicante.

El Constitucional. 12 de julio 1884: Por dos Ayuntamientos ha sido administrada la ciudad de Orihuela durante el año económico que acaba de espirar de 1883-84.

El primero, presidido por D. Francisco Ballesteros, ha dirigido la gestión Municipal por espacio de siete meses, o sea desde el 1° de julio de 1883, en que se constituyó, hasta el 12 de febrero del actual, en que fue suspenso por orden del señor Gobernador civil de la provincia.

Y el segundo presidido por D. Matías Rebagliato y nombrado interinamente por dicho señor Gobernador durante los cinco meses restantes.

En diciembre de 1884 la corporación, todavía interina, dio un plazo de ocho días a Francisco Ballesteros para que entregase el dinero autorizado para las obras que tenía depositado a su nombre en la sucursal de Alicante del Banco de España.

Ballesteros se limitó a comunicarles que dicha cantidad permanecería en su poder a la espera de recuperar la alcaldía para emprender personalmente el proyecto.

El Constitucional. 16 de diciembre 1884: Lectura de una comunicación de don Francisco Ballesteros, en la que daba contestación a la que, en sesión extraordinaria del sábado anterior, acordó el Ayuntamiento dirigirle exigiéndole la entrega de la cantidad procedente de los bienes de propios que, como depósito, obra en su poder; pero como acontece a veces que el Ayuntamiento propone y otros disponen, es muy posible ir por lana y salir trasquilados…

Y como contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar, recordando que quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro, en vez de los dineros, creyó más conveniente el ex-alcalde, D. Francisco Ballesteros, solicitar del Ayuntamiento actual le diera posesión inmediata al suspenso que preside.

Pues habiendo pasado los cincuenta días que la ley marca en este caso y fallándose a su favor el expediente que se le instruyó por no sabemos qué líos que resultaron falsos, veíase el pueblo privado de sus legítimos representantes. El golpe fue de maestro…

1885.El Camino de la Estación.

El año 1885 fue especialmente complicado por la famosa epidemia de cólera morbo asiático declarada en toda España. Dicha epidemia llegó tras una serie de riadas que habían sumido la huerta en la miseria.

El Oriolano. 27 de junio 1885: Orihuela sufre, Orihuela padece la más horrible y temida de las calamidades con que la Providencia divina castiga o pone a prueba a la humanidad.

Hasta aquí el mísero y desventurado colono ha visto en breves horas convertirse en lodazal inmundo el fruto de sus afanes y desvelos; el honrado ciudadano luchó en vano contra el oleaje de un río que al desbordarse reducía a escombros su hogar, dejándole en la más espantosa miseria.

Hace ocho días que oficialmente se hospeda en Orihuela el cólera morbo asiático, sembrando luto y horrores entre sus habitantes. Los más poderosos, los que en día de calma daban vida, animación y trabajo a las clases menesterosas huyeron aterrados a los primeros síntomas de la enfermedad.

Entre estos se cuentan desgraciadamente algunos individuos del ayuntamiento y empleados de la misma corporación. Así es que el ayuntamiento no celebra sesiones cuando constantemente debiera hallarse reunido para hacer frente a la calamidad que nos aflige y al hambre que nos amenaza.

En este desastroso contexto, el Ministerio de la Gobernación entregó oficialmente la alcaldía de Orihuela a Rebagliato Sorzano a primeros de julio.

El martes. 2 de julio 1885: Ayer mañana 1º de Julio, era el señalado para la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos. A las once de la mañana, se presentaron en el salón de sesiones de las Casas Consistoriales varios concejales del ayuntamiento saliente, y algunos otros de los últimamente elegidos, quienes tomaron posesión de sus cargos.

Y como no había número suficiente no pudo tomarse acuerdo, ni pudo, por tanto, constituirse el ayuntamiento.

En el momento de hacerse cargo de la Alcaldía el Sr. Rebagliato reunió a los alcaldes de distrito y pedáneos de la huerta y les encargó le diesen parte de las mayores necesidades que existan, para socorrerlas de su bolsillo particular…

A la primera reunión del nuevo Ayuntamiento faltaron muchos concejales recluidos en sus propiedades rurales para evitar el contagio.

El Oriolano. 4 de julio 1885: Esta situación es desesperante, abrumadora. El cólera que crece, la mortandad que aumenta, el hambre que cada día se ceba con mayor crueldad en las clases más desamparadas; un ayuntamiento que huyó cobardemente abandonándonos a nuestra propia iniciativa…

Qué lección más afrentosa; para los pueblos que no han tenido energía bastante para sobreponerse a las exigencias del caciquismo. Mientras el pueblo de Orihuela sufre horriblemente, mientras el cólera y el hambre siembran la desolación y la muerte en esta desventurada ciudad, ellos gozan tranquilamente de las delicias del campo sin que nuestras amargas quejas ni nuestros ayes de dolor turben un solo instante la calma que disfrutan.

A pesar de las desgracias la construcción de la carretera a la estación debía continuar.

El Oriolano. 18 de julio 1885: Por fin ha sido aprobado por el gobierno el expediente instruido para la construcción de la carretera, alameda, y puente.

Puesto que la ley prescribe la subasta para esta clase de construcciones, hágala con toda la sinceridad que le reconocemos que, a más de cumplir con su deber, demostrará al país la rectitud que le anima al encargarse nuevamente de dirigir la administración de nuestro Municipio.

Era necesario organizar las diligencias de subasta en el plazo más breve posible para que empezasen las obras; dando así trabajo a numerosos jornaleros en aquella situación de crisis.

En agosto se comisionó a Pedro Ramón Mesples para que, junto al alcade, formasen la subasta de las obras del paseo de la estación.

A las once de la mañana del 17 de octubre dio comienzo la subasta en el salón de sesiones del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo legal, el escrutinio dio el siguiente resultado: Para la carretera, tasada en 33.400 pesetas, se presentaron diez postores, entre los que se encontraba Francisco Ballesteros y otros socios de la Unión Agrícola.

Se la quedó Francisco Pérez por menos de treinta mil pesetas. Para el Puente sobre el Segura, tasado en 61. 250 pesetas, se presentaron los mismos licitadores, y quedó adjudicado también a Francisco Pérez, por la cantidad de cincuenta y cinco mil pesetas.

La subasta verificada en Alicante no modificó el resultado y ambas obras fueron adjudicadas a Francisco Pérez Llobregat que actuaba en nombre de la Unión Agrícola.

El martes. 22 de octubre 1885: Las subastas de las obras de la carretera a la estación del ferro-carril, y puente sobre el Segura se celebraron en la mañana del sábado anterior, como sabrán algunos de nuestros lectores.

La sociedad Unión Agrícola Orcelitana, que como hemos dicho ya en otras ocasiones, se consagró desde el primer momento de su creación a procurar el bienestar de la población que le da su nombre, concibió el pensamiento de hacer posturas en las referidas subastas, sin que para ello la guiara otro móvil que el patriótico y digno de mirar por el interés de nuestra querida población: pensamiento laudable, acto desinteresado con el que los señores socios han conseguido el aplauso merecidísimo de todos sus convecinos.

Y llevado a la práctica resultaron sus proposiciones más ventajosas que otra alguna, con lo cual se alcanzarán notorios beneficios en la ejecución de esas obras e inversión del capital disponible para efectuarlas.

Cumplido el trámite burocrático, las obras quedaron de nuevo en manos de la Unión Agrícola Orcelitana con el apoyo del alcalde conservador Matías Rebagliato. Y el Ayuntamiento se dio prisa en reunirse para cumplir con su parte.

El Oriolano. 27 de octubre 1885: La sesión de ayer. A las once de la mañana se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordinaria para aprobar la subasta de la carretera y puente y adjudicar las obras al mejor postor.

Acordó el ayuntamiento por unanimidad aprobar y conceder la ejecución de ambas obras a favor de D. Francisco Pérez Llobregat por resultar sus proposiciones más bajas que las de ningún otro postor…

Procede pues que el municipio, sin malgastar un tiempo precioso, extienda cuanto antes el contrato ante notario público a fin de dar trabajo a la clase jornalera y hacer que desaparezca el lodazal en que se convierte la carretera a consecuencia de las lluvias.

Pasó un mes sin que la ansiada obra diese comienzo por las discrepancias surgidas en la Unión Agrícola, entre los que querían una carretera recta hasta la misma ciudad, la opción más barata; y los que la querían terminarla en la alameda y dividirla en dos ramas; una hasta la calle de San Agustín y otra hasta la de Calderón, la opción más bella, respetando el huerto de Tamames.

Y en esas, falleció Alfonso XII.

La inesperada muerte del rey, en noviembre de 1885, cambió completamente el tablero político. Cánovas del Castillo presentó su dimisión y Sagasta se convirtió en presidente del gobierno.

Los conservadores a nivel nacional pasaron a la oposición y Rebagliato presentó la dimisión como alcalde de Orihuela.

Tras una visita a Madrid, Ballesteros recuperó la alcaldía unificando en su persona la representación del Ayuntamiento y de la Unión Agrícola Orcelitana.

El Oriolano. 10 de diciembre 1885: Tan pronto como regrese de Madrid el señor Ballesteros, se emprenderán activamente las obras de la carretera a la estación. Esto se entiende si la comisión de la sociedad Agrícola, nombrada al efecto, logra por fin ponerse de acuerdo para la ejecución de dichas obras.

La crónica. 24 de diciembre 1885: Ya fue nombrado alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, el señor D. Francisco Ballesteros; y se le dio posesión de su cargo en la sesión del jueves último.

La situación política de Orihuela ha cambiado; es decir, el alcalde conservador ha cedido voluntariamente el mando al alcalde fusionista, o lo que es igual, el señor Ballesteros ha ocupado el puesto renunciado por el señor Rebagliato.

1886. El Camino de la Estación.

En enero de 1886 se aprobaron ocho puntos que dejaron bien claro el proyecto final del camino de la estación. Un proyecto que, como podemos comprobar, se cumplió al pie de la letra excepto el punto tercero.

El Oriolano. 19 de enero 1886: CARRETERA A LA ESTACION. El domingo por la noche se reunió la junta directiva de la sociedad Unión Agrícola para conocer el dictamen que la comisión nombrada en junta general, presentaba del proyecto de la carretera a la estación, cuyas obras darán principio quizás mañana.

Conocido dicho dictamen se precedió al nombramiento de la comisión ejecutiva siguiente: Presidente: D. Vicente Rodríguez. Tesorero: D. Manuel Roca de Togores. Contador: Sr. Marqués de Lacy. Vocales: D. Atanasio García Cubero, don Andrés Pescetto, D. Higinio García Ródenas, D. Antonio Bonafós Mas y D. Federico Torres. He aquí las bases del dictamen a que nos hemos referido:

1 La Conservación de la carretera desde la estación a la Alameda en la forma en que se halla actualmente planteada.

2. Prolongación de dicha carretera bajo la misma forma y amplitud y sujeción al mismo eje hasta la alameda llamada de vacuno.

3. Formación, algunos metros antes de llegar a esta última alameda, de una esplanada semicircular desde la cual bifurcará la carretera en dirección a la calle de Calderón por un lado y por otro en dirección la Plaza de S. Agustín: en dicha esplanada habrá de colocarse una pirámide u obelisco en cuya parte superior campeen las armas de la ciudad y lapidas en su centro donde se inscriban nombres de oriolanos ilustres.

4. Colocación de la glorieta en el espacio que ha de mediar entre la nueva carretera, camino de S. Gregorio y la alameda.

5. Alineación y ensanche donde lo necesite de la alameda del vacuno para que forme una buena calle que habrá de salir a la plaza de S. Agustín, formando ángulo con la calle de S. Isidro.

6. Nueva dirección al río del azarbe de las Lavanderas para sanear las calles del Vado, acequia y la nueva que se proyecta, y para evitar inundaciones en el barrio de S. Agustín.

7. Instalación del mercado de animales en la antigua alameda, quitándolo de la del vacuno, con imposición de un modesto impuesto por estaca a cada par de animales, cuyo impuesto podrá servir para abonar un sueldo al guarda jardinero que ha de cuidar de la glorieta y arboleda de la carretera.

8. Venta en subasta pública por lotes de los terrenos sobrantes. La calle que hoy va a quedar en lo que fue alameda del vacuno se titule calle de la Unión Agrícola.

En el tintero quedaron otros, como el del marqués de Lacy, que no se resistió a compartirlo con los oriolanos mediante tres hojas de periódico y un modesto croquís

No he querido transcribirlo entero. Llega a mencionar las grandes avenidas de París, Londres o Nueva York.

Os dejo varios párrafos que reflejan cómo pretendía impresionar al viajero respetando la integridad del huerto de Tamames desde San Gregorio a San Sebastián.

El Oriolano. 2 de febrero 1886: Yo creo y entiendo que aquí la mayor dificultad está en trazar la línea que ha de seguir la carretera desde la Estación, si es que se discute este pensamiento pues determinada la recta dirección, responde solo al empeño de unir las dos extremidades, haciendo absoluta abstracción de topografía y conveniencias.

Supongamos por un momento que la línea recta, partiendo desde la estación hacia la ciudad, hallara a esta en la misma frontera del huerto de Tamames, ¿Cabría ni podría hacerse cosa mejor que lo que hay hoy trazado, carretera y andenes respectivos, que hasta allí conducen?

El ornato y la regularidad de vías rectangulares, exigiría romper directamente y en la misma forma que viene el trazado para la carretera, por medio del cuadrado que constituye el huerto de Tamames, y llegar hasta donde sea la primera conjunción de líneas para el establecimiento de la vía que lo ha de cruzar, si, como en ello insisto, aquel sitio es el llamado forzosamente a constituir la zona de nuevas construcciones.

¿A qué puede destinarse mejor aquel espacio, que teniendo por límite la actual alameda, está pidiendo a voces transformarlo en el más ameno y delicioso sitio, que jamás pudo la imaginación concebir, cual paseo para recreo y esparcimiento de propios y extraños?

¿Podría hallarse en parte alguna del mundo, casi me atrevería a aventurar, una entrada tan magnífica como la que quedaría para Orihuela viniendo desde la estación por el camino según está trazado, formando casi ángulo recto, con el plano general de la misma, y su magnífico panorama?

Si con arreglo a estas indicaciones se reconoce ventajoso mi proyecto y con él se cierra el paso a los carruajes por dentro de Tamames, quedaría toda su parte meridional destinada al paseo, en la extensión que ofrece, desde el convento de S. Sebastián a la casita situada en el ángulo opuesto cerca de S. Gregorio, que serviría desde luego para morada del guarda o jardinero.

Podría cerrarla fácilmente por aquel señalado puesto con dos puertas de piedra iguales a la existente, (vulgo tartana) sin desdoro alguno como buena obra de arte, reemplazando sus maderas con verjas ligeras de hierro y enlazando ambas puertas y corriendo todo el litoral de la acequia con idéntica barandilla, cuyo coste sería de poca importancia.

Ofreciendo al forastero la graciosa perspectiva de la gran alameda principal de entrada a la población, luego el paseo de frente con sus puertas y su verja y detrás bellas manzanas de casas…

Y si aun este bello ideal no puede llevarse a efecto, porque según todos los talentos y estudios hechos en demanda de la línea recta, aquellas se estrellan ante obstáculos casi insuperables, y por lo tanto hay que truncarla en algún punto dentro del cuadrado de Tamames.

Concluyo ya y debo hacer presente a los señores que componen la comisión ejecutiva, que si tienen otro proyecto que satisfaga mejor los deseos y aspiraciones de la población, yo tendré muy singular empeño en alabarlo y apoyarlo con las escasas fuerzas de mi humilde personalidad. Por último, acompaño adjunto el croquis del proyecto a que se contrae mi presente artículo, para mayor inteligencia de todos. El Marqués de Lacy.

Al final no se respetó el huerto en su totalidad como pretendía el marqués; pero sí buena parte de él efectuando un pequeño desvío en esa teórica línea de 890 metros.

El ingeniero encargado de las obras fue José María Moreno Tovillas, directivo y miembro fundador de la Unión Agrícola.

El oriolano. 2 de enero de 1886: En la localidad reina bastante animación por haberse ayer dado principio, conforme anunciamos, a la construcción de la carretera. La subasta de estas obras se verificó el domingo, ante la comisión ejecutiva, en los salones de la sociedad Agrícola; concurriendo al acto unos treinta labradores o carreteros.

El acto estuvo en un principio bastante desanimado, especialmente en la subasta de la tierra para construir la caja de la carretera, en la que solo se adjudicó un mote de cuatrocientos metros cúbicos al precio de tres reales metro, quedando desiertos los dos restantes.

Los presentes escusaban su participación en la subasta alegando el precio sumamente bajo que según ellos se había señalado, pronosticando su ruina al labrador que se encargó del acopio de los primeros cuatrocientos metros de tierra; pero pronto cambiaron de parecer por cuanto ayer mañana les faltaba tiempo a algunos para buscar recomendaciones a fin de que se les cedieran los ochocientos metros restantes que la comisión había decidido trasportar administrativamente.

En la subasta de los mil quinientos metros de piedra que se verificó a las once de la mañana, a razón de seis reales metro, no hubo postor alguno; y la comisión, oído el parecer del director de las obras, D. José María Moreno, reformó en el acto los pliegos de condiciones, en lo que se refería al precio de la piedra, que se señaló en siete reales y medio; y aunque a los lidiadores les parecía todavía bajo al empezar la puja, se contrataron los mil quinientos metros definitivamente por el precio últimamente indicado.

Las obras empezaron ayer, como ya hemos dicho, bajo la dirección facultativa del señor Moreno y demás compañeros de comisión.

El oriolano. 18 de febrero de 1886: La construcción de la carretera a la estación y paseos se encuentra muy adelantada, gracias a la actividad de la comisión ejecutiva y especialmente al celo y gran interés que en las obras viene demostrando el ingeniero y director de las mismas señor D. José María Moreno.

La conducta del señor Moreno es muy digna de aplauso por el desinterés con que coadyuva a la realización de unas mejoras tan útiles para la población.

El ligero desvío y la voluntad de progreso de la Unión Agrícola propiciaron la construcción y vallado de la Glorieta, que se inauguró en ese mismo año de 1886.

A la Glorieta le dedicaré otro monográfico que pronto enlazaré con este trabajo.

La nueva «puerta de Orihuela» y su camino de entrada fue un elemento clave en la nueva configuración de la ciudad propiciando el definitivo ensanche con la transformación de los terrenos agrícolas adyacentes.

El viajero, hasta finales del siglo XX, en su trayecto desde la estación al casco urbano, disfrutaba de unas espectaculares vistas que desgraciadamente se han cubierto para siempre.

A finales del siglo XIX las calles de Calderón de la Barca y Loazes sufrieron una drástica transformación pasando a formar parte de esa proyectada avenida de 890 metros como articulación funcional entre el corazón comercial y el ferrocarril.

Se construyó un nuevo puente y un lujoso casino. Embovedaron las acequias, plantaron árboles y las humildes viviendas se transformaron en interesantes casas para la burguesía; edificios que fueron erigidos para dar testimonio de su estatus económico; de su nuevo papel protagonista en el desarrollo de la ciudad.

Las nuevas edificaciones se fueron levantando en el entorno de las calles formaron un bello escenario de cara al visitante que nunca debió ser destruido y que de alguna manera ocultaba el abandono y atraso urbanístico del resto de la ciudad.

El camino de la estación 1ª mitad del siglo XX.

El título de «marqués de Casa Loring» para la nueva vía nunca llegó a utilizarse, citándose siempre como Paseo o Avenida de la Estación.

Hasta que, en agosto de 1910, a propuesta del concejal demócrata José Calvet Mas, se decidió homenajear al Ministro de Gracia y Justicia, Trinitario Ruiz Valarino; pasando a denominarse «Avenida de Ruiz Valarino».

La decisión final tuvo que someterse a votación; y la alternativa desechada, propuesta por el conservador Juan Coig Rebagliato, fue «Avenida de Nuestro Padre Jesús Nazareno».

El Eco de Orihuela. Ayuntamiento. Sesión supletoria del día 6 de agosto de 1910. Se da lectura a una moción del Sr. Calvet proponiendo se dé a la avenida de la Estación el nombre de Ruiz Valarino. Primer escándalo.

El Sr. Coig propone se dé a esa avenida el nombre de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se arma la gran trapatiesta. Discuten hasta dejárselo sobrado los señores Calvet, Coig, García Murphy, algunos otros señores concejales y buena parte del público; y por votación se acuerda lo propuesto por el señor Calvet.

Su urbanización formó parte del amplio paquete de mejoras proyectadas por la corporación presidida por Francisco Díe durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Pero no hubo tiempo y fue el consistorio republicano, en noviembre de 1931, el que llevó a pleno la urbanización con una importante modificación: pensaban destinar a peatones el ancho del centro y a carruajes los laterales.

Para ello arrancarían las dos filas exteriores de árboles, dando así entrada de carruajes a los terrenos lindantes, a cuya mejora estaban dispuestos a contribuir sus propietarios.

Anteriormenete, en 1930, tres ciudadanos habían presentado un proyecto de urbanización de la zona comprendida entre el paseo y la carretera de Hurchillo y necesitaban accesos al camino de la estación.

Pero la resolución quedó aplazada hasta septiembre de 1932, fecha en la que aprobaron un proyecto del maestro de obras municipal, Francisco Sánchez, para la pavimentación con adoquín de las canteras de Torremendo y pórfido de las canteras del monte Oriolet.

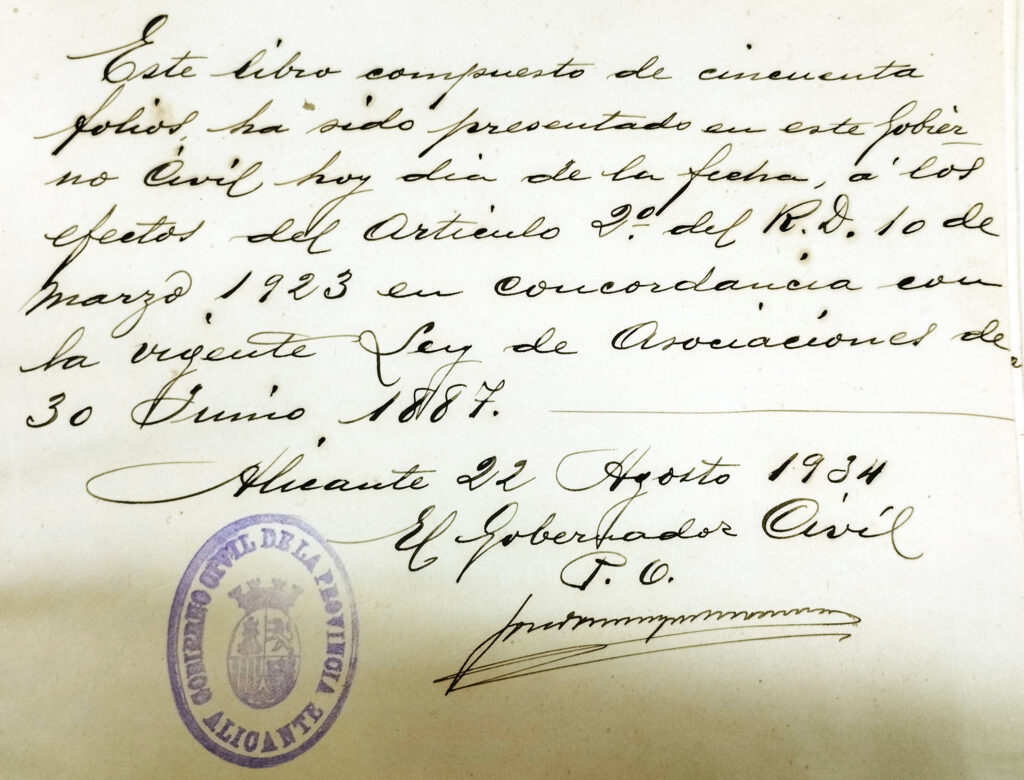

En abril de 1934 la corporación fue destituida y el Gobierno Civil designó una comisión gestora.

30 de octubre 1934: D. Ricardo García López, alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento a los señores de la comisión gestora, con el debido respeto, expone: … se rotule una de nuestras calles o bien se lleve a la practica el proyecto de la avenida de la estación con el nombre del ilustre D. Alejandro Lerroux García, hoy elevado al más alto cargo de la nación…

A finales de noviembre dicha gestora acordó rotular el Paseo de los Andenes con el nombre del presidente del Gobierno, pasando a denominarse Avenida Alejandro Lerroux.

Y ratificaron el proyecto del maestro Sánchez para convertirlo de verdad en un digno paseo que completarían con el asfaltado de la Glorieta.

Sesión del 13 de noviembre 1934: Se da lectura a la moción de la presidencia anunciada en la orden del día, solicitando se tome el acuerdo de rotular con el nombre de Avenida Don Alejandro Leroux al paseo de los Andenes, y con este motivo debe ser urbanizado, suprimiendo el tránsito rodado y convirtiéndole en un paseo completando esto con el asfaltado de la Glorieta, y así se acuerda por unanimidad.

El 12 de marzo de 1936, con la victoria del Frente Popular y el derrumbe político de Lerroux por su implicación en el escándalo del estraperlo, el consistorio restituido decidió que en lo sucesivo se denominase al paseo de la estación como «Avenida del 14 de abril», fecha de la proclamación de la II República.

Sesión del 12 de marzo 1936: … por las distintas comisiones gestoras que este municipio ha padecido, han sido sustituidos los nombres de varias calles de la población, ensañándose con aquellos que ostentaban nombres representativos de la verdadera república… a la avenida hoy llamada de Lerroux, que en lo sucesivo se le llame del 14 de abril.

Pero el paseo seguía sin ser urbanizado.

Se formó una comisión municipal que aconsejó arrancar los viejos y frondosos árboles debido a que la mayoría estaban muertos; y los que permanecían sanos, perjudicaban las plantaciones de la Glorieta ensuciando sus jardines con la hoja caduca.

A pesar de la opinión de Antonio Cubí, que propuso aplazar la tala por el mucho sol que evitaban, se acordó el arranque de todos los árboles mediante subasta que se efectuaría por lotes para permitir el concurso de los industriales modestos.

Se adjudicó el primero a Francisco Martínez Cases por 5.000 pesetas y el segundo a Enrique Rodríguez Mira por 6.000 pesetas.

En junio de 1936 se presentó un espectacular proyecto, obra del ilicitano Antonio Serrano Peral, para adoquinarlo de mosaico sobre cimiento de hormigón hidráulico, con encintado de bordillo, alcorques y losetas de «rocasfalto», valorado en más de 200.000 pesetas.

De nuevo situaba la calzada para vehículos en el centro; con dos paseos laterales y cuatro hileras de árboles.

Sesión de 29 de junio de 1937: Se acuerda por unanimidad la tala mediante subasta de todos los árboles de la Avenida de la Estación e invertir el producto en la reforma y asfaltado de dicho paseo, para lo que se traslada de nuevo el proyecto presentado por el arquitecto Sr. Serrano y que se traigan a la próxima sesión el pliego de condiciones por que ha de regirse la subasta y deberá efectuarse por lotes para que puedan concurrir los industriales modestos.

Las obras comenzaron en el verano de 1937, en plena Guerra Civil. En septiembre de ese mismo año se formalizó un pedido de árboles a la casa Beisat de Valencia para su colocación en los paseos de la estación.

Sesión del 28 de septiembre 1937: La presidencia informa que para formalizar el pedido de árboles que se ha efectuado a la casa Beisat de Valencia para su colocación en los paseos de la estación, ha remitido a cuenta a la citada casa la cantidad de mil pesetas.

Durante 1938 en las cuentas municipales se suceden pagos de jornales del maestro Román Sánchez Ballesta con cargo a la décima, impuesto destinado a remediar el paro mediante la realización de obras públicas.

Y facturas por diversos suministros para las obras en la Avenida de la Estación de los que os dejo algunos ejemplos.

Con cargo a la décima para aliviar el paro obrero se aprueban las siguientes cuentas:

Por diez haces de cañas para el arbolado de la Avenida de la estación 50 ptas. Por setenta litros de gasolina para los camiones que prestan servicio en la Avenida de la estación 175 ptas.

Al maestro de obras Román Sánchez para pago de jornales en las obras de la Avenida de la estación 897 ptas. A José Godoy por 200 metros de barrón de acera para la avenida de la estación 750 ptas.

A Antonio Grau Navarro, por tres sacos de cemento para la Avenida de la estación 66 ptas. A Mariano Gea por portes de 42 metros con veinticinco centímetros de piedra pórfido para los Andenes de la Estación, 633,75 ptas.

A Fidel Rivera de Callosa de Segura por 88 y medio metros de baldosines para los Andenes de la Estación, 752, 25 ptas.

Poco a poco las obras fueron decayendo; manteniéndose sin apenas medios hasta la llegada de las tropas de Franco en la primavera de 1939.

En mayo de ese mismo año, con motivo del gran desfile de la victoria, se dirigió un telegrama a Francisco Franco reiterándole la adhesión de Orihuela. Y se aprobó la rotulación de la calle de los Andenes de la Estación como Avenida del Generalísimo Franco.

Sesión del 20 de mayo 1939: Por unanimidad a indicación de la presidencia, se acuerda dirigir telegrama a S.E. el Generalísimo, reiterándole la testimonial adhesión de la agrupación y vecindario con motivo del gran desfile de la victoria.

Últimamente y también por unanimidad, se acuerda a indicación de la presidencia, rotular los Andenes de la Estación con el de Avenida del Generalísimo Franco.

Pero una circular recibida una semana después ordenó a las comisiones gestoras abstenerse de acordar nombres de vías y plazas públicas. En consecuencia quedó aplazada dicha titulación.

También se llegó a utilizar «Avenida de la Victoria», como se puede leer en la siguiente escritura.

En diciembre de 1939 se acordó continuar con el arreglo de la alameda de la estación, cuyo presupuesto no quedo aprobado hasta el verano de 1941, ascendiendo a 29.900 pesetas.

Sesión del 23 de diciembre de 1939: Se acuerda el arreglo de la alameda de la estación. La apertura y urbanización de la nueva calle que partiendo de la Estación desemboca en la carretera de Hurchillo. Y la urbanización de la nueva calle que partiendo de San Gregorio, termina en la carretera de Bigastro.

Sesión del 10 de junio de 1939: Por razones de urgencia queda aprobado el presupuesto para el arreglo de los Andenes de la estación en la cantidad de 29.900 ptas.

De nuevo Antonio Serrano Peral, convertido ahora en flamante arquitecto diocesano del Obispado de Orihuela, confeccionó el proyecto.

En septiembre de 1942 el alcalde manifestó la necesidad, conveniencia y utilidad de que cuanto antes se procediese a la urbanización del paseo de la estación, prácticamente intransitable, designando al señor Serrano, que presentó unos planos verdaderamente espectaculares que ofrecían dos alternativas, parcial o completa.

La primera, que incluía la calzada central y dos aceras, estaba valorada en 366.248 pesetas y la segunda, que añadía los paseos laterales, 480.698 pesetas.

En enero de 1954 el diario falangista «Línea» publicó un artículo acompañado de una fotografía de Juan Fenoll Villegas con el pie de foto: «Aspecto de la obras que se realizan en el paseo de los Andenes». Desgraciadamente la fotografía alojada en la hemeroteca es de una calidad pésima.

Línea. Murcia. 20 de enero 1954: Orihuela, en plena fase de transformación. Nunca como ahora ha disfrutado Orihuela de la actividad febril de sus innovaciones; de la realización de los proyectos de las nuevas construcciones. En una palabra, nunca como ahora ha sentido la necesidad de una renovación total de su estructura sin perder, claro está, su peculiar estilo, su personalidad, su aire.

La foto nos presenta una bella perspectiva de nuestra ciudad, con el Seminario al fondo, resguardado por la gigantesca Cruz de la Muela, tomada desde el paseo de los Andenes, en periodo de renovación, de pequeña renovación, ya que más bien son retoques, pinceladas sueltas, sobre su limpio pavimento, su variada floricultura y moderna iluminación.

Y en línea paralela, la Glorieta, con un proyecto más amplio, con una renovación más revolucionaria, con derribo de árboles casi centenarios.

A mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado el paseo de los Andenes quedó completamente urbanizado. Los peatones circularon por el centro y los vehículos por los laterales.

Epílogo. Avenida Teodomiro y calles adyacentes.

Dedicar una lápida al noble Teodomiro fue una recurrente demanda de los oriolanos desde que se empezaron a nombrar las calles oficialmente.

En 1861 la Comisión encargada de la rotulación y numeración ya propuso titular la calle de los Hostales con el nombre del famoso «príncipe godo».

La Calle de los Hostales o de las Posadas, dictado insignificante, cambiado por el de Calle de Teodomiro, recordará el glorioso nombre del esforzado príncipe godo que, a tiempo mismo que D. Pelayo llegó a las montañas de Asturias con parte de las huestes vencidas en Guadalete, trajo aquí otras reliquias del Ejército Cristiano, con las que sostuvo la fe por mucho tiempo; estableciendo en esta Población el centro de su Gobierno.

En 1930 la prensa local retomó el proyecto y pensaron llamar «Calle de Teodomiro» a la futura «avenida de la estación».

Voluntad. 15 de junio 1930: No hace mucho tiempo, que en Orihuela se hizo una instancia firmada por el presidente de la Cámara de Comercio y otras entidades, en la cual se pedía (con sobrada razón) que ahora que Orihuela tiene en proyecto el trazado de numerosas calles que han de constituir su ensanche, a una de estas nuevas avenidas se le pusiese el título de «Calle de Teodomiro».

Nosotros no hacemos más que remover desde estas páginas aquella petición, a fin de que, en plazo no muy lejano, los vecinos de una de las hermosas calles de Orihuela puedan honrarse diciendo que viven en la «Calle de Teodomiro».

El pueblo. 16 de septiembre 1930: Va a iniciarse próximamente en Orihuela una serie de edificaciones en los terrenos que fueron del conde de Caralt. La parcelación y venta de dichas tierras se lleva a cabo con gran celeridad.

El nuevo ensanche entre los andenes de la estación y la carretera de Hurchillo, con sus futuras edificaciones, dará solución a estas necesidades.

La calle de Teodomiro ha de ser una gran avenida con buenos edificios, aunque para ello haya que sacrificar conveniencias particulares en prestigio de Orihuela.

La actual calle Valencia de Orihuela se pensó como calle de Montevideo en el primer proyecto de urbanización del entorno de los Andenes de la Estación, efectuado en ese mismo año de 1930.

Y no fue por casualidad. En el verano de aquel año se había disputado la primera copa mundial de la FIFA en Uruguay, país que celebraba el centenario de su Constitución.

También aparecen en dicho plano las de Marqués de Molins y Avenida de la Vega.

La urbanización de las calles de la zona tuvo que esperar dos décadas por causa de la guerra. Y sus titulaciones definitivas se decidieron en la sesión municipal del 12 de octubre de 1955.

Los Andenes de la Estación, pasaron a llamarse por fin Avenida de Teodomiro.

A las perpendiculares a dichos andenes las llamaron Duque de Tamames (por la antigua propiedad de los terrenos que ya hemos comentado), Avenida de la Vega, Calle de la Naranja, Calle del Limón y Marqués de Molíns.

Las paralelas, situadas a la izquierda del segundo andén, adoptaron el nombre de las tres provincias de la Región Valenciana: calle Alicante, calle Castellón y calle Valencia.

Y para nominar el inicio del camino de Hurchillo recuperaron al célebre ingeniero y político Luis Barcala, despojado de su calle durante la Guerra Civil y recuperada como de San Pascual en la posguerra.

Antonio José Mazón Albarracín. (Ajomalba).

Mi agradecimiento a Jesús García-Molina por su colaboración en la distancia.